【世界標準の経営理論】モチベーションの新時代「内発的動機×PSM」について

入山章栄教授の「世界標準の経営理論」第19章で扱われるモチベーション理論は、人事責任者にとって最も実践的で重要な知識の一つです。古代ギリシャの哲学者時代から続く人類の永遠の課題「やる気」について、半世紀を超える科学的研究が明らかにした真実を詳しく解説します。

モチベーションとは何か?3つの要素で理解する

モチベーションは人の行動に影響を与え、以下の3つの要素から構成されます。

- 行動の方向性 – どこに向かうか

- 行動の程度 – どれくらいの活力・規模で取り組むか

- 行動の持続性 – どれくらい続けられるか

つまり、モチベーションとは「人を特定の行動に向かわせ、そこに熱意を持たせ、それを持続させる力」なのです。

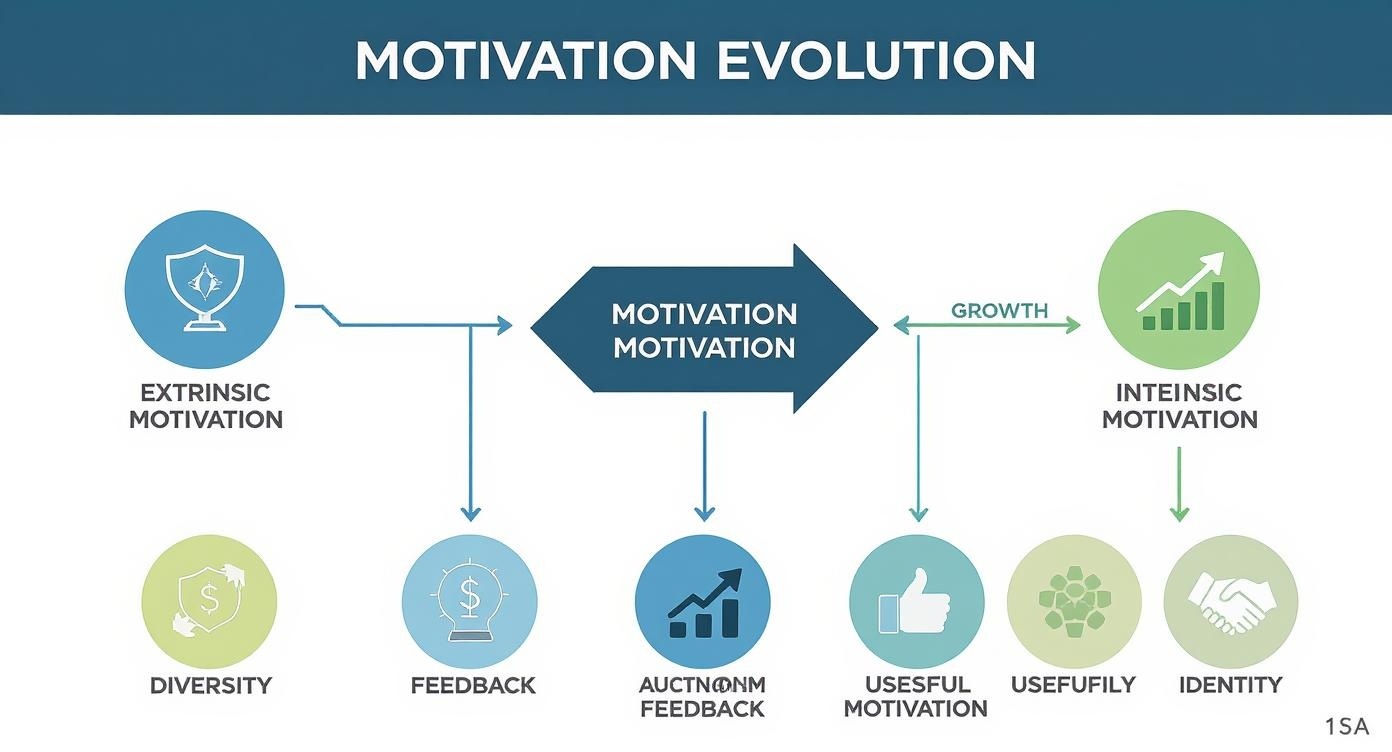

外発的動機 vs 内発的動機:勝負は決している

モチベーションには2つの種類があります。

外発的動機(Extrinsic Motivation)

- 報酬、昇進など「外部」から与えられる影響

- 短期的には効果があるが、持続性に課題

内発的動機(Intrinsic Motivation)

- 純粋に「楽しみたい」「やりたい」という内面からの動機

- 個人の行動へのコミットメントと持続性を高める

重要なポイント: 経営学では「内発的動機の方が質の高いモチベーションにつながる」というのが学者のコンセンサスとなっています。

モチベーション理論の6つの進化:1940年代から現代まで

理論1:ニーズ理論(1940年代〜)- マズローの限界

マズローの欲求5段階説で有名な理論ですが、実は科学的には当てはまらないことが判明しています。

- 生理的欲求 → 安全欲求 → 社会的欲求 → 尊厳欲求 → 自己実現欲求

- 階段式に上がるという仮定が現実と一致しない

理論2:職務特性理論(1970年代〜)- 仕事設計の科学

「仕事には内発的動機を高めるものと、そうでないものがある」という画期的な発見。

内発的動機を高める5つの職務特性:

- 多様性(Variety) – 必要とされる能力の多様性

- アイデンティティ(Identity) – 最初から最後まで関われること

- 有用性(Significance) – 他者の生活・人生に影響を与える

- 自律性(Autonomy) – 自律的に仕事ができる

- フィードバック(Feedback) – 成果を認識できる

MPSスコアの計算式:

MPS = [(多様性 + アイデンティティ + 有用性) ÷ 3] × 自律性 × フィードバック

重要な洞察: 自律性やフィードバックがゼロだと、掛け算なのでモチベーション全体がゼロになってしまいます。

理論3:期待理論(1960年代〜)- 認知の重要性

人の動機は以下の3つの認知で決まります:

- 期待(E) – やればできる度合い

- 誘意性(V) – 報酬の魅力度合い

- 手段性(I) – 成果が報酬につながる度合い

公式: モチベーション = E × Σ(V × I)

この理論の画期的な点は、客観的事実ではなく、本人の主観的認知がモチベーションを決めることを明らかにしたことです。

理論4:ゴール設定理論(1960年代〜)- 目標の科学

2つの重要な命題を提示:

命題1: 人はより具体的で困難・チャレンジングなゴールを設定するほど、モチベーションを高める(能力の範囲内で)

命題2: 人は達成した成果について明確なフィードバックがあるとき、よりモチベーションを高める

星野リゾートの実践例

星野佳路社長は以下の方法でこの理論を実践:

- チャレンジングなコンセプトは提示するが、具体的オペレーションは現場に権限移譲

- ミス撲滅委員会による3つのルール:

- 誰がミス報告をしても良い

- ミスした人を絶対に叱らない

- 報告してくれたことを褒める

理論5:社会認知理論(1960・70年代〜)- 自己効力感の力

自己効力感(「自分がある状況で必要な行動をうまく遂行できるか」への自信)が核心概念。

自己効力感を高める4つの要素:

- 過去の成果認知 – 「前回うまくいったから今回もできる」

- 代理経験 – 「あの人ができるなら私もできる」

- 社会的説得 – 「君ならできる!」というポジティブな言葉

- 生理的状態 – 精神・生理的に安全であることが最低ライン

理論6:プロソーシャル・モチベーション(2000年代〜)- 他者視点の力

**PSM(ProSocial Motivation)**は「他者視点のモチベーション」のこと。

画期的な発見: 内発的動機 × PSMが同時に高いとき、互いが補完し合って:

- 高いパフォーマンスにつながる

- 個人の創造性(新奇性×有用性)を高める

リクルートの実践例

リクルートが徹底する2つの文化:

- 「あなたはどうしたい」文化 – 自分は何をしたいのかを徹底的に突き詰める

- 「顧客とのイタコ化」文化 – 顧客の不満・不安を突き止め、それを解消することを考える

人事責任者への実践的示唆

1. 職務設計の見直し

- 5つの職務特性を意識した業務設計

- 特に自律性とフィードバックの確保(ゼロだと全体がゼロになるため)

- 大企業から飛び出すとモチベーションが高まる理由:アイデンティティとフィードバックの向上

2. 目標設定とフィードバック体制

- 具体的でチャレンジングな目標設定(能力の範囲内で)

- 恒常的なフィードバックシステムの構築

- 失敗を責めずに学習機会として捉える文化醸成

3. 自己効力感向上のサポート

- 過去の成功体験の認知支援

- 代理経験の機会提供(似たレベルの同僚の成功事例共有)

- ポジティブな言葉がけの習慣化

- 心理的安全性の確保

4. PSMの育成

- 顧客視点を重視する文化の醸成

- 社会的意義を明確に伝える

- 他者への貢献を評価する仕組み

未来の人材輩出企業の条件:「TFL×SL」の実現

入山教授は、これからの人材輩出企業の条件として「変革型リーダーシップ(TFL)× シェアード・リーダーシップ(SL)」の組み合わせを提示しています。

理想的な組織の姿

- TFL: 明確にビジョンを掲げて仕事の魅力を伝え、新しいことを奨励し、学習・成長を重視

- SL: チームメンバー全員がリーダーのように振る舞い、互いに影響し合う

- 結果として「内発的動機 × PSM」の高い人材が育つ

まとめ:AI時代だからこそ重要なモチベーション理論

テクノロジーが進歩する現代において、単純作業はAIが代替していきます。だからこそ、人間にしかできない創造性や他者視点がより重要になります。

モチベーション理論の進化は、外発的動機から内発的動機へ、そして他者視点との組み合わせへと発展してきました。人事責任者として、この科学的知見を活用し

- 内発的動機を高める職務設計

- 適切な目標設定とフィードバック

- 自己効力感向上のサポート

- PSMの育成

これらを統合的に推進することで、AI時代に求められる創造的で持続可能な組織運営が実現できるでしょう。